최근 존스홉킨스의대가 발표한 새로운 연구에서는 어린 시절 개를 키우면 성인이 됐을 때 조현병에 걸릴 위험성이 줄어든다는 결과가 나왔다. 연구는 학술지 플로스원에 게재됐다.

비영리 의학센터 메이요 클리닉에 따르면 조현병은 자신이 처한 현실을 비정상적으로 해석하도록 만드는 심각한 정신장애다. 주로 환각이나 망상, 극도로 무질서한 사고 및 불규칙한 행동 등 여러 부정적인 증상이 나타나면서 일상적인 생활도 힘들어진다.

조현병 유병률은 보통 각 국가 인구의 0.2~0.4%에 영향을 미친다. 2017년 기준으로 전 세계 2,000만 명이 이 증상을 앓는 것으로 나타났다. 조현병의 주요 원인은 아직 정확히 규명되지 않았다.

존스홉킨스의대가 진행한 이번 연구에서는 어릴 때부터 반려견과 함께 자란 아이들의 경우, 향후 성인이 되어 조현병에 걸릴 위험성이 낮아진다는 사실이 발견됐다. 연구의 주요 저자인 스탠리소아신경생물학과장이자 존스홉킨스아동센터 소아과의 신경생물학 교수 로버트 욜켄 박사는 “정신 질환이 유아기 환경 노출과 관련된 면역 체계의 변화와 연관성이 있다”고 밝혔다. 여기에는 어린 시절에 반려견과의 생활도 포함된다. 유아기 동안의 반려견에 대한 노출과 더욱 강력한 면역 체계 구축 사이의 큰 관련성을 시사한다.

연구는 아동을 대상으로 생후 12년 동안의 반려견에 대한 노출, 성인이 된 후의 조현병 혹은 양극성장애 진단과의 상관관계를 조사 및 분석하는 방식으로 이뤄졌다. 그 결과, 어린 시절 반려견을 기른 경우 이후 조현병의 발전 위험성이 현저히 감소했다는 사실이 발견됐다. 다만 연구팀은 더욱 정확한 결과를 얻기 위해서는 추후 연구가 필요하며, 이를 뒷받침할 수 있는 다른 증거도 수집돼야 한다고 설명했다.

미국반려동물제품협회에 따르면, 이전 연구에서도 어린 시절 반려견 노출은 아동의 면역 체계를 강화하고 더욱 탄력적으로 만들 수 있다는 사실이 도출된 바 있다. 욜켄 박사는 면역 조절이 유전적으로 잘 걸리는 정신 질환의 발생 위험을 변화시킬 수 있다고 시사했다.

실제로 연구팀은 18세~65세 사이의 남녀 1,317명을 대상으로 관련 실험을 했다. 이 중 396명은 조현병을 진단받았다. 연구팀은 참가자에게 12세가 될 때까지 반려견을 키웠는지 질문했다.

그 결과, 13세 생일 이전까지 반려견에 노출된 경험이 있는 이들은 향후 조현병으로 진단받을 가능성이 24% 더 적게 나타났다. 욜켄 박사는 이와 관련한 몇 가지 가능한 설명을 제시했다. 그중에서도 개로 인해 노출된 개미생물군집은 가장 가능한 추론이다. 이 미생물이 면역 체계를 강화하고 조현병에 대한 유전적 소인을 억제하도록 이끌었을 수 있다는 것이다.

그밖에 반려견을 키우는 것은 아이에게 다양한 장점이 있다. 반려동물을 돌보는 책임감이 주어지면, 자부심이 향상될 수 있다. 또 어려서부터 반려견을 키우면 동물을 보살피고 양육하는 법을 배울 수 있어 타인에 대한 공감력도 더욱 증대될 수 있다. 도움이 필요한 사람에게 더 많이 공감하는 능력을 갖출 수 있다.

반려동물과 의사소통을 통해 인지 능력과 발달이 크게 향상될 수 있다. 동물의 미생물에 일찍 노출되기 때문에 알레르기가 생길 가능성도 줄어든다.

FAM ISSUE 뉴스

-

![[기획] 가구 4분의 1이 반려동물 양육…‘가족’ 넘어 제도 정비해야]()

[기획] 가구 4분의 1이 반려동물 양육…‘가족’ 넘어 제도 정비해야

-

![전 세계 환경 리더 아부다비로 집결… IUCN 세계자연보전총회, 주요 의제 미리 공개]()

전 세계 환경 리더 아부다비로 집결… IUCN 세계자연보전총회, 주요 의제 미리 공개

-

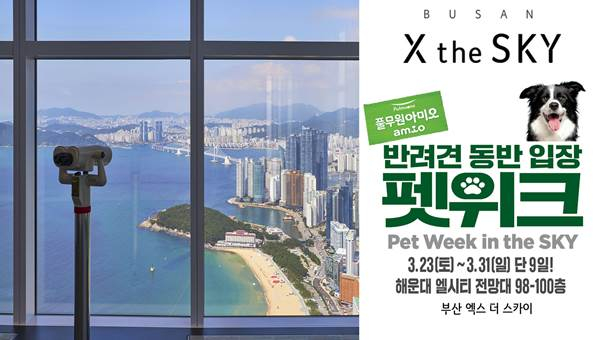

![풀무원푸드앤컬처 부산엑스더스카이, 풀무원아미오 브랜드와 컬래버레이션 이벤트]()

풀무원푸드앤컬처 부산엑스더스카이, 풀무원아미오 브랜드와 컬래버레이션 이벤트

-

![‘좋아요’ 많이 받으려고 ‘자신이 키우는 반려견 학대한’ 틱톡 스타]()

‘좋아요’ 많이 받으려고 ‘자신이 키우는 반려견 학대한’ 틱톡 스타

-

![죽은 자식 보내지 못하고 ‘몸에 이고 다니는 어미 돌고래’]()

죽은 자식 보내지 못하고 ‘몸에 이고 다니는 어미 돌고래’

-

![6개의 다리를 갖고 태어난 기적의 강아지]()

6개의 다리를 갖고 태어난 기적의 강아지

-

![폐그물과 플라스틱에 온몸 감겨 도움 요청한 ‘멸종위기 고래상어’]()

폐그물과 플라스틱에 온몸 감겨 도움 요청한 ‘멸종위기 고래상어’

-

![“어차피 치킨이니까..” AI 살처분, 살아있는 채로 포크레인에 짓눌려 죽는 닭]()

“어차피 치킨이니까..” AI 살처분, 살아있는 채로 포크레인에 짓눌려 죽는 닭

-

![‘정체불명 테러’에 남은 평생 흑조로 살아가야하는 백조]()

‘정체불명 테러’에 남은 평생 흑조로 살아가야하는 백조

-

![‘코끼리를 살려주세요’ 인간의 밀렵으로 상아 없이 태어나는 코끼리]()

‘코끼리를 살려주세요’ 인간의 밀렵으로 상아 없이 태어나는 코끼리

![[기획] 가구 4분의 1이 반려동물 양육…‘가족’ 넘어 제도 정비해야](https://img.famtimes.co.kr/resources/2025/10/09/l4FxGRpXCtOzcexjI2ZrIgcAcJYlWqObb6wm7SE1.jpg)